|

Il Cineforum

della formica

sostiene l'ANT

|

Schede registi e film |

Marco Bellocchio Il cinema gridato

Cresciuto in una

famiglia borghese della provincia emiliana (il padre avvocato, la madre

insegnante), dopo aver frequentato tutte le scuole in Istituti religiosi ed

essersi iscritto alla facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica di Milano,

nel 1959 si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Dopo aver seguito, a

Londra, i corsi di cinema della 'Slade School of Fine Arts' (dove elabora una

tesi sul cinema di Antonioni e Bresson), nel 1965 fa il suo esordio alla Mostra

del Cinema di Venezia con "I pugni in tasca", opera che

affronta il progressivo sgretolamento dei valori su cui si basa la famiglia.

Negli anni successivi si avvicina al cinema militante: il suo anticonformismo

(e le sue tendenze ideologiche di estrema sinistra), trovano uno sbocco in film

come "La Cina è vicina" (1967) e "Nel nome del padre"

(1971). Nello stesso periodo allestisce al Piccolo Teatro di Milano un'edizione

politicizzata del "Timone d'Atene", di William Shakespeare. Minor

successo hanno invece film come "Sbatti il mostro in prima pagina"

(1972) sul mondo del giornalismo, e "Matti da slegare" (1975)

sui manicomi italiani, scritto con Silvano Agosti,

Sandro Petraglia

e Stefano Rulli.

Dopo "Marcia

trionfale" (1976) sugli ambienti delle caserme e del servizio

militare, Bellocchio si dedica alla televisione con due produzioni: la regia

del "Gabbiano" di Cechov (1977) e l'inchiesta collettiva "La

macchina cinema" (1978). Nel 1982 - diciotto anni dopo "I pugni in

tasca" - torna ad analizzare il suo passato familiare con "Gli

occhi, la bocca" cui fanno seguito, nel 1984 "Enrico IV"

(tratto dalla commedia di Luigi Pirandello) e "Il diavolo in corpo"

(1986) una libera interpretazione del romanzo omonimo di Raymond Radyguet. Dopo

"La condanna" (1991), vince l'Orso d'Argento al Festival di

Berlino con "Il sogno della farfalla" nel 1994. Nel 1999

realizza "La balia" (tratto da una novella di Pirandello) che

vince il David di Donatello per i costumi e quattro Ciak d'Oro, per la migliore

attrice non protagonista, la fotografia, la scenografia ed i costumi. Nel 2003, con "Buongiorno,

notte", ottiene a Venezia il premio per il contributo artistico

individuale di particolare rilievo. Tre anni dopo è al festival di Cannes con

"Il regista di matrimoni", film che ottiene anche i Nastri

d'argento per il miglior soggetto e montaggio. Il 2008 lo vede ancora una volta

protagonista a Cannes con "Vincere", un dramma che porta alla

luce la storia d'amore segreta tra il Duce e la trentina Ida Dalser, che vale

alla protagonista Giovanna Mezzogiorno il Nastro d'argento come migliore

interprete femminile. Nello stesso anno partecipa anche al documentario "Negli

occhi" che la stessa Mezzogiorno ha dedicato a suo padre Vittorio e

che viene proposto nella sezione 'Controcampo italiano' della 66^ Mostra del

Cinema di Venezia. Nel 2010, Bellocchio è ancora ospite d'onore al Festival di Venezia con il film "Sorelle Mai", composto da sei episodi girati in sei anni, compresi tra il 1999 e il 2008, e puntuale proseguimento di "Sorelle", mediometraggio realizzato quattro anni prima in collaborazione con gli studenti del laboratorio “Fare Cinema”. Interpolando le immagini digitali con la pellicola in bianco e nero del suo debutto, Bellocchio torna ad abitare la casa dei Pugni in tasca affollandola di parenti, amici, comparse e attori.

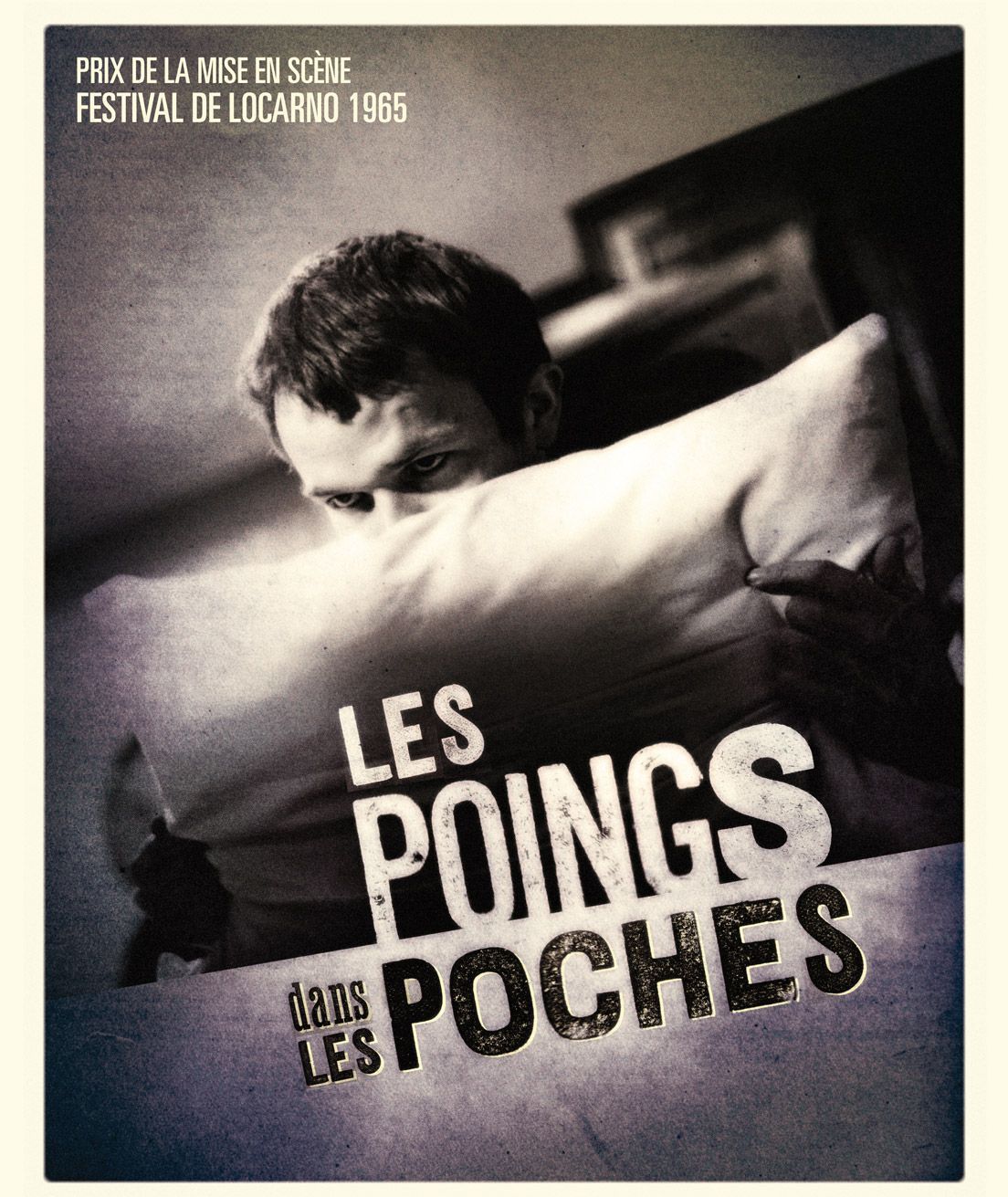

I pugni in tasca Regia: Marco Bellocchio Interpreti: Lou Castel (Alessandro), Paola Pitagora (Giulia), Marino Masé (Augusto), Liliana Gerace (La madre), Pierluigi Troglio (Leone), Jenny MacNeil (Lucia), Irene Agnelli (Bruna) Sceneggiatura: Marco Bellocchio Musica: Ennio Morricone Montaggio: Silvano Agosti (con lo pseudonimo di Aurelio Mangiarotti) Italia, 1965, b/n, 105 min Dopo tre cortometraggi girati durante i corsi al Centro

Sperimentale, Bellocchio esordisce a 26 anni con la storia feroce e gioiosa di

una famiglia tarata: l'uccisione della madre cieca, precipitata con l'inganno

nel burrone, rappresenta la sintesi perfetta dei due sentimenti. Umorismo nero che il regista maneggia con sapienza, una brutalità dietro l'altra: la madre, il fratello scemo, la

paralisi di Giulia, l'attacco epilettico, il mancato soccorso. Non è estranea a tanta allegra efferatezza la recente

sovversione linguistica della nouvelle

vague, né siamo troppo lontani, stile a parte, dalle dissacrazioni

dell'anarchico Buñuel. Il ritmo non è mai concitato: pause

frequenti, esitazioni estatiche, sospensioni ingiustificate imprimono al film

un andamento "riflessivo". La storia della famiglia borghese assume

a poco a poco i contorni grotteschi di un'orribile caricatura: morire per

epilessia al canto della Traviata

verdiana è il massimo della perversione dissacratoria. (Fernaldo Di Giammatteo, Dizionario dei capolavori del cinema, B.

Mondadori, 2004) |